Schulen

Wertschätzung, Partizipation und Lebensfreude sind die drei Grundideen des pädagogischen Ansatzes von Janusz Korczak. Jeder Baustein unseres Bildungspakets zielt auf die Frage, wie diese Begriffe, Haltungen und „Rechte“ als Basis für das Lernen und die Arbeit in modernen schulischen Einrichtungen dienen können. Die „SCHULE DER ACHTUNG“ wird dabei als ein Raum der Mitbestimmung, des Ausprobierens und des Erlebens verstanden.

Was erwartet Sie?

– Creativity

– Criticism

– Communication

– Collaboration

– Compassion

– Composure

– Citizenship

Konfliktmanagement zählt zu den Basiskompetenzen der Kinder im Vorschul- und Schulalter und wird als grundlegende Fähigkeit zur Interaktion mit Gleichaltrigen und Erwachsenen betrachtet. Die „Pädagogik der Achtung“ von Janusz Korczak bietet wertvolles Potenzial, um Kinder beim Aufbau und bei der Gestaltung von tragfähigen Beziehungen zu unterstützen. Die selbständige Bewältigung von Konflikten ist dabei ein zentrales Anliegen.

Die „Janusz-Korczak-Kiste“ stellt eine hervorragende Möglichkeit über Sehen, Hören, Fühlen und Machen dar, sich mit einfachen Mitteln über das Leben wie die pädagogischen Überlegungen Janusz Korczaks zu informieren und sich durch sie inspirieren zu lassen. Die Kiste ist dem Dom Sierot, Korczaks Waisenhaus in Warschau, nachempfunden, so dass sich auch ein räumlicher Eindruck vermitteln lässt.

Das Judentum ist ein prägender und untrennbarer Teil unseres Landes. Beim Stichwort “Blue Jeans” denken allerdings die meisten an Cowboys, einen lässigen und freiheitsliebenden Lebensstil oder an Jugend. Kaum jemandem fällt spontan ein, dass der aus Buttenheim stammende Vater der “Blue Jeans” Levy Strauß Jude war. So wie er spielten viele bekannte jüdische Künstler, Wissenschaftler, Politiker, Sportler und Intellektuelle eine wichtige Rolle in zahlreichen Bereichen des Lebens in Deutschland. Unser Angebot zeigt GESICHTER von Menschen, die IHR Leben, die UNSER Leben nachhaltig geprägt haben und prägen. Dadurch werden bei Teilnehmenden Berührungsängste und Vorurteile wirksam abgebaut. Jüdische Geschichte ist unsere Heimatgeschichte!

Ob am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Verein: Wir begegnen häufig Menschen, die eine Kette mit dem Davidstern tragen, in ein koscheres Café gehen, keine technischen Geräte an einem Samstag bedienen oder einen siebenarmigen Leuchter zu Hause stehen haben. Was hat es damit auf sich? Mit unserem Bildungsangebot wollen wir die jüdische Religion und Kultur in all ihren Facetten begreifbar machen und damit Berührungsängsten, die aus der wahrgenommenen Fremdheit und eventuell vorhandenen antisemitischen Vorurteilen resultieren, vorbeugen.

Schulen müssen verstärkt Maßnahmen gegen Mobbing und Diskriminierung ergreifen, da diese Verhaltensweisen erhebliche negative Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler sowie das schulische Umfeld insgesamt haben. Die psychische Gesundheit der Betroffenen steht dabei im Mittelpunkt, den Mobbing und Diskriminierung kann zu schwerwiegenden psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzuständen und sogar suizidalen Gedanken führen. Durch präventive Maßnahmen und gezielte Interventionen können Schulen dazu beitragen, die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler zu schützen.

Schulen müssen verstärkt Maßnahmen gegen Mobbing und Diskriminierung ergreifen, da diese Verhaltensweisen erhebliche negative Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler sowie das schulische Umfeld insgesamt haben. Die psychische Gesundheit der Betroffenen steht dabei im Mittelpunkt, den Mobbing und Diskriminierung kann zu schwerwiegenden psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzuständen und sogar suizidalen Gedanken führen. Durch präventive Maßnahmen und gezielte Interventionen können Schulen dazu beitragen, die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler zu schützen.

„Menschlichkeit bewahren!“ thematisiert das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, im Konkreten Antisemitismus und Ableismus – Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass Narrative, Erzählungen und Bilder, die von den Nationalsozialisten genutzt wurden, wesentlich früher als die NS-Zeit existierten und noch heute zu einem Anstieg des Antisemitismus und Ableismus beitragen.

Verschwörungsmythen beeinflussen das Denken und Handeln von Menschen, liefern Zündstoff für Konflikte in unseren Lebenswelten und untergraben das Vertrauen in gesellschaftliche und politische Institutionen. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, wittert besonders schnell überall finstere Mächte am Werk. Verschwörungsmythen spalten die Gesellschaft, schüren Hass, verstärken Vorurteile und führen im Extremfall zur Radikalisierung und Gewalt. Die Corona-Pandemie markierte den Anfang einer neuen Ära und wurde zu einem fruchtbaren Nährboden für neue Verschwörungstheoretiker. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Tendenz spürbar verstärkt.

Fake News sind ein uraltes, aber dennoch hoch aktuelles Phänomen, welches das Vertrauen in gesellschaftliche, politische und mediale Institutionen untergräbt. Dieser Vertrauensverlust stellt eine ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie dar, da er die Basis für informierte Bürger und Bürgerinnen beeinträchtigt. Insbesondere in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und in Israel-Palästina gewinnen Fake News an Bedeutung und nutzen die Unsicherheit der Menschen aus. In diesen Zeiten sind irreführende Informationen jedoch besonders gefährlich, da sie die Suche nach effektiven Lösungen behindern und die öffentliche Meinung auf toxische Weise beeinflussen. Eine gezielte Aufklärung und Auseinandersetzung mit dem Thema Fake News ist daher essenziell, um eine resiliente Gesellschaft, die Demokratie und den Frieden zu festigen und zu fördern.

Der Workshop „Wallachs Virtuell“ unterstützt Schüler*innen mithilfe immersiver Virtual-Reality-Erfahrungen dabei, sich kreativ mit Fragen der eigenen Identität, Migration und kulturellen Zugehörigkeit auseinanderzusetzen. Anhand der inspirierenden Lebensgeschichte der Brüder Wallach reflektieren die Teilnehmenden persönliche Werte und gestalten eigene Ausdrucksformen in virtuellen Umgebungen. Durch interaktive Übungen und kreative Aktivitäten im digitalen Raum fördert der Workshop individuelles Selbstverständnis, stärkt interkulturelle Kompetenzen und ermutigt zur freien Entfaltung persönlicher Identität.

Wir müssen keine Juristen sein, um den ersten Artikel unseres Grundgesetzes zu kennen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Doch was steckt hinter diesem kleinen Wort, dass das Privileg hat, gleich im ersten Artikel zu stehen? Klar ist: Würde ist ein abstrakter Begriff, der schwer zu definieren ist. Passend zum altbekannten „Hätte, hätte, Fahrradkette“ könnten wir auch fragen: Würde, Würde, auch ‘ne Hürde? Gemeinsam wollen wir uns beim Würde-Memory-YouBienar spielerisch an eine Definition von Würde herantasten. Wir vergleichen unterschiedliche Zeiten und Kulturen und betrachten die Würde aus drei Perspektiven: unsere eigene Würde, die Würde von anderen Menschen, die Würde in einer Gesellschaft. Wer WÜRDE dieses Angebot annehmen? Wir freuen uns auf viele Teilnehmende!

Radikalisierung und Extremismus haben viele Fratzen. Insbesondere in Krisen kommen ständig neue Auswüchse hinzu, die wie Gift auf unsere demokratischen Werte wirken. Dabei nehmen wir oft an, dass wir Anhängerinnen und Anhänger von radikalen Ansichten mit den richtigen Argumenten überzeugen können. Erfahrungen bei Demonstrationen und im Netz deuten aber daraufhin, dass die meisten Diskussionen nur die Ausgangspositionen verfestigen. Denn oft vernachlässigen wir, wie tief die Überzeugungen in den Köpfen und Herzen der Menschen verankert sind. Darauf deutet auch der Ursprung des Begriffs Radikalisierung hin, das lateinische „Radix“, das Wurzel bedeutet. Unser YouBienar bietet einen differenzierten Blick auf das Thema Radikalisierung und Extremismus. Wir beleuchten die Einstiegs- und Ausstiegsmechanismen sowie die Merkmale, Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Strömungen. Die Impulse aus diesem Workshop helfen den Teilnehmenden, künftige Auseinandersetzungen gut zu bestehen – anstatt nur bestehende Wurzeln zu schlagen!

Referentinnen und Referenten

Maria Filina

Seniorreferentin

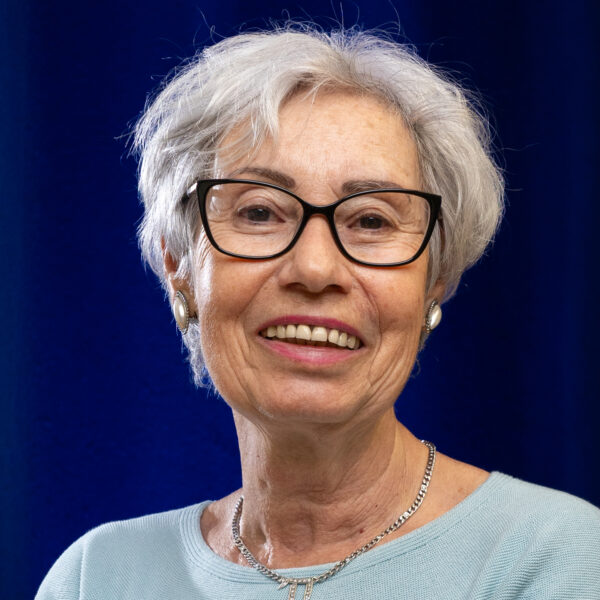

Eva Haller

Seniorreferentin

Vitalii Kogut

Seniorreferent

Anastasija Komerloh

Seniorreferentin

Jonas Mages

Seniorreferent

Miriam Vinograd

Seniorreferentin

Dr. Katrin Diehl

Seniorreferentin

Das sagen unsere Teilnehmer

“Hat mir gut gefallen. Interessante Vortragsweise, frei gesprochen, offenes Format, viel Interaktion. Besonders Spaß gemacht hat mir das Spiel am Ende, VR-Brille.”

“Ja die Veranstaltung war sehr interessant und gut aufgebaut. Es war kein Monolog sondern auch dazwischen Gruppenarbeiten. Inhaltlich sehr gut und verständlich dargestellt.”

“Mir hat es über die Symbole von Judentum besonders interessiert. Und ich habe verschiedene Namen von den Symbolen kennengelernt. Anschaulich waren die ganzen Materialien, schön.”

“Mein Interesse wurde durch die Fachkundige Begleitung und die unterschiedlichen Materialien geweckt. Auch die Methodenvielfalt ist hervorzuheben.”

“Die Veranstaltung hat mir gut gefallen und auch für die unterrichtliche Umsetzung kann ich einiges mitnehmen.”

„Am meisten hat mir die Übungen gefallen wo wir als Kinder sein sollten da wir die Situationen der Kinder besser einschätzen konnten!”

“Die interaktive Methode hat mir gut gefallen und das Erleben des Judentums mit alle Sinnen.”

“Die Methodenvielfalt durch die unterschiedlichen Materialien und das Kahoot war sehr schön.”